息を止めて描かれた無数の髪の毛

~『天使のはらわた』のジャケット画~ (1/5)

石井隆研究家 日塔滋郎 プロフィール

「天使のはらわた」のブルーレイボックスが発売に際して、各作品のジャケットとボックスの装丁を石井が往時の劇画タッチで描いていることも話題のひとつだ。こちらの原画は過日映画館にて一日のみの限定公開が為され、また、小さな画像ではあるけれど先行してウェブでも取り上げられた。平面と立体の違い、原寸と縮小されたものでは(どちらが良いとか悪いではなく)趣きにかなりの段差が出ると思われるから、実際にボックスを手に取って眺めたわけではない今のこの局面で言葉を連ねるのは誤りかもしれないのだが、思いつくままに少しだけ綴ってみたい。

路地に捕らえられ、かすかに喘ぐふたつの影

~ボックスの装丁~

© 日活株式会社

先日読んだ雑誌によれば、連載を掛け持ちする人気漫画家はアシスタントを三十名以上も登録しているらしい。そういう裏話を聞いてしまうと体感温度が3℃ほども落ちていき、なんだか虚しくなってしまう。そんな効率優先で流れ行く世間に対する一種の錨(いかり)として、今回のカバー画があるように感じる。ボックスのカバー画だけでなく各作品のジャケットすべてを石井はたった独りで描き上げている、その事実はきわめて重いし、私たちもそこを踏まえて見つめないと意味がない。

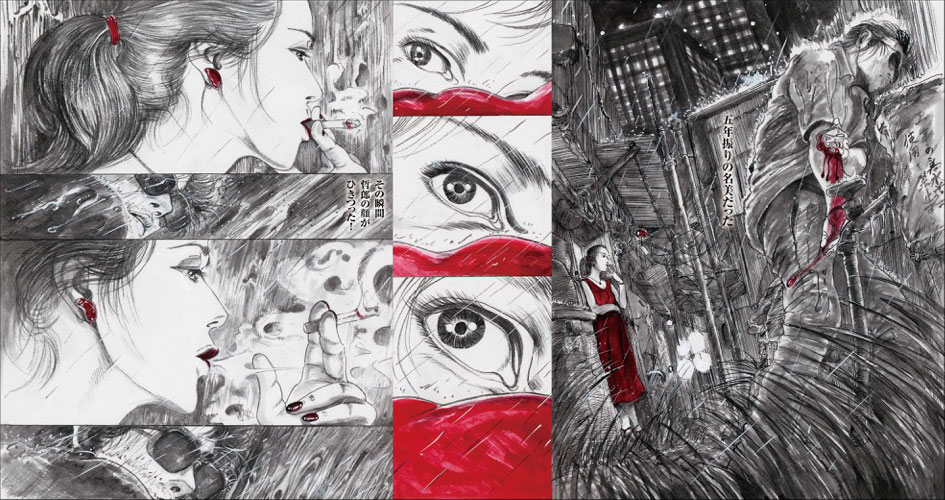

ボックスの装丁は【天使のはらわた】(1977-79)第三巻で描かれた再会の場面に基づいている。目を凝らすと遠景に巨大な高層建築がそびえていて、あの時の路地とは少しずつ違っている。単なる劇画ページの再現ではなく、もちろん懐古という流れでなく、なんと言ったら良いのか三十年以上の歳月の隔たりこそが主役となり、思索が年輪を刻んでいる。こうばしい香りがする重心のそなわった景色が目の前に広がる。

主人公の足元の草が猛烈に丈をのばし、男女ふたりと、そして、私たち読者の足首にからまるようでしみじみと胸に迫ってくる。哲郎と名美はこの草むらにずっと立ち続けていたのかな、互いを遠くに感じ、また、内側を見据えれば至近距離に居続けるのをつよく想いながら、路地に捕らえられ、かすかに喘いでいたのだろうか。人影は哲郎と名美のふたつだけれどそこに石井隆の息や声が潜むのだし、わたしたちファンの歳月も刻まれて感じられる。

軒先に赤い風鈴がかすかに揺れており、その音色が耳に飛び込んだようで、思わず声が出た。名美の耳たぶに泊る勾玉型の真っ赤なイヤリングの印象も加わって、いよいよ黄泉路めいてくる。劇画の【天使のはらわた】は石井の劇に散見される魂の顕現や摩訶不思議な宿命、凄絶な精神崩壊といった濃厚な色合いにあまり染まらぬ、どちらかといえば等身大の青春が描かれていた。ビスコンティの『若者のすべて』(1960)とかリチャードソンの『長距離ランナーの孤独』(1962)みたいな自然光で照らされたドラマが展開されるのだったが、このボックスの絵はそこから一歩も二歩も踏み出して石井世界の粘性ある人工光がなみなみと注がれて見える。

真ん中の瞳のクローズアップがボックスの背の部分となり、本棚から購入者を見つめ続けるのか。食い入るように見ること、見ていても見えないこと、見えないのに見えてしまうこと。石井隆の創作というのはそんな「見る」ことの意味探しや、逡巡と諦観の末の「目つぶし行為」の連続であったように思うのだが、こうして彼の原点に近い映画シリーズをぐるり覆うようにして「瞳」が置かれているのは、なにやら凄まじささえ覚えて圧倒される。

画面構成から素直に受け止めれば、瞳の前にふさがる赤色は名美の着ているワンピースの布地なのだが、あふれ出る血だまりにも見えるところがあってこれも相当に怖ろしい。こころの壁にある惨劇のスイッチをカチリと入れて見直せば、男女の境界に灼熱の、そして底なしの血の池が広がって見える。なんと凄絶で能弁な死のマスクを石井は彫ったものかと唸ってしまう。

最近作『GONINサーガ』(2015)で石井は前作『GONIN』(1995)の後日譚を運命悲劇の様式で描いたのだったが、その際に舞台となるディスコクラブを東日本大震災によるところの亀裂や崩壊間際の柱をともなう姿で登場させた。石井の劇では背景や舞台が登場人物と同等の比重で描かれ、無言のうちに多くのことを訴える。かつての劇画を下敷きにしながらそれとなく変貌を来たしている今回の路地裏(ならびにこれから言及する各作品のジャケット画)は、いわば【天使のはらわた サーガ】と称しても決して大袈裟ではないのであって、石井世界を愛する者はこころを開いて凝視すべき連作と思う。